Les résultats militaires de Dayan à Jérusalem ne furent pas spectaculaires. Le secret de son aptitude au commandement militaire résidait dans son courage personnel et son rapport direct avec les combattants sous ses ordres. A présent il intervient et commande par l’intermédiaires de ses officiers. C’est dans la gestion des relations avec l’ennemi qu’il va se montrer particulièrement talentueux. Pendant cette période, il va se distinguer vraiment dans le domaine diplomatique.

Quand Dayan arrive à Jérusalem, la seconde trêve imposée par le Conseil de sécurité aux deux parties a déjà commencé. Par ailleurs à Jérusalem, deux accords ont déjà été signés entre le précédent commandant de la ville, le général David Shaltiel et les commandants jordaniens. L’un des accord concerne la situation de l’enclave du Mont Scopus où se situent l’université hébraïque et l’hôpital Hadassah, isolés de la partie de Jérusalem contrôlée par les juifs. Le 7 juillet il est conclu que toute la zone du Mont Scopus, y compris la partie sous domination jordanienne deviendra une zone démilitarisée sous la responsabilité de l’ONU et sous la surveillance d’observateurs.

Le 21 juillet, deux jours avant l’arrivée de Dayan dans la ville, un nouvel accord est conclu portant la signature du commandant arabe de Jérusalem, le colonel Abdallah El Tal. Cet accord fixe un cessez le feu général et le maintien du status-quo dans le no-man’s-land entre les lignes.

En dehors de quelques échanges de tirs et autres petites frictions intervenant quotidiennement le long des lignes, il n’y aura pendant la présence Moshé Dayan à Jérusalem en tant que commandant que deux véritables combats. Au début du mois d’août, des combattants irréguliers palestiniens violent l’accord de démilitarisation à propos de l’ancien palais du représentant britannique et transformé depuis en résidence pour l’ONU. En représailles, il est décidé d’occuper des positions sur la colline du Mauvais conseil où ce situe ce palais. La mission est confiée à l’un des bataillons de la brigade de Dayan. Il lui est interdit de s’en prendre au personnel de l’ONU ou de pénétrer sur le terrain de la résidence. A cause de cette restriction, les jordaniens se maintiennent sur le sommet de la colline et mettent en échec l’opération. Onze soldats sont tués, cinq sont fait prisonniers par les jordaniens et vingt sont blessés. Un prix très lourd pour un bilan nul. Des accusations réciproques sont échangées entre les officiers du bataillon et le commandant de la brigade. Dayan considère que l’échec s’explique par l’aptitude au combat des hommes du bataillon. De son côté le commandant du bataillon accuse Dayan d’avoir été absent du champ de bataille et qu’aux heures les plus critiques ils été impossible à localiser.

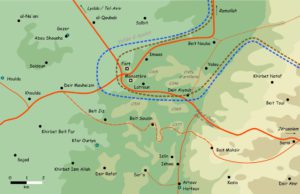

Le second combat intervient à l’initiative de Tsahal. En octobre, en même temps que l’opération Yoav dans le sud du pays contre l’armée égyptienne et en coordination avec une opération de débordement menée par la brigade Harel venant du sud-ouest et en direction de Bethléem, la brigade de Dayan obtient le feu vert pour conquérir les hauteurs de Beit Djala qui dominent Bethléem au nord-ouest. Dayan pilote l’opération de près. La première partie se déroule bien, la brigade se rend maitre des hauteurs de Waladja au nord de la voie ferrée reliant Tel-Aviv à Jérusalem. Mais l’offensive est freinée parce que la montée vers l’objectif suivant devient abrupte et l’unité de tête se heurte à une opposition. L’aube arrivant, le bataillon de tête reçoit l’ordre de revenir au nord de la voie ferrée. L’objectif principal n’a pas été atteint et l’opération est considérée comme un échec.

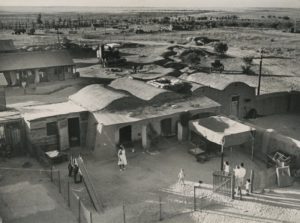

La brigade de Jérusalem a été éprouvée au cours de durs combats depuis le début de la guerre en décembre 1947 et a enregistré de nombreuses pertes, morts et blessés. Lorsque Dayan en reçoit le commandement, la majorité de ses soldats sont des nouveaux immigrants, sans entrainement convenable et une partie d’entre eux ne parlent même pas l’hébreu. La brigade a essuyé de nombreux échecs et à son arrivée, Dayan mesure le piètre moral des commandants. Comme à son habitude, il insuffle à ses soldats un sentiment d’assurance, non seulement par ses paroles mais aussi par son exemple personnel. Entre deux accrochages la brigade est répartie le long d’une ligne qui partage la ville en deux. Les positions se situent dans des zones habitées ou dans des quartiers en partie détruits lors des combats. De nombreuses rues et places sont menacées par le feu ennemi et il faut emprunter des chemins de traverse compliqués pour atteindre le front. Dayan n’hésite pas à ramper dans des tunnels et à grimper sur des échelles afin de se montrer parmi les soldats des postes les plus avancés et pour se faire sa propre opinion de la situation.